歯周病はうつる?感染経路と予防法を詳しく解説

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

-

\ 電話相談 /

072-762-4618 -

\ メール相談 /

問い合わせ -

\ LINE相談(矯正のみ) /

LINE登録

「歯周病って、うつるんだよ」

そんな話を聞いてドキッとした経験、ありませんか?

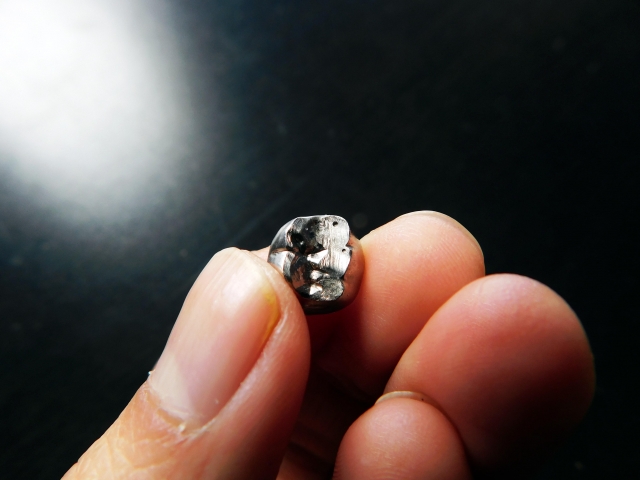

歯周病は、プラーク(歯垢)内に潜む細菌によって引き起こされる感染性の疾患です。

そのため、唾液を介して歯周病菌が他人にうつる可能性があることが分かっています。

とはいえ、「菌がうつる=歯周病になる」わけではなく、発症には口腔環境や生活習慣が深く関わっています。

そこで本記事では、以下の内容について解説します。

- 歯周病はうつる?

- 歯周病の感染経路

- 歯周病の感染を防ぐためにできること

- 歯周病の感染に関するよくある質問

ぜひ、参考にしてください。

目次

歯周病はうつる?

結論から言うと、歯周病そのものが直接うつるわけではありません。

うつるのは、歯周病菌と呼ばれる細菌です。

この菌が、唾液を介して他の人の口の中に入ると、その人の環境次第では歯周病を発症する可能性があるということになります。

歯周病菌がうつっても必ず発症するわけではない

歯周病菌が口の中に入ったとしても、すぐに歯周病になるわけではありません。

その理由は、発症には細菌の存在だけでなく、口の中の環境や体の状態が大きく影響するからです。

たとえば、毎日の歯みがきが不十分でプラーク(歯垢)がたまりやすい人は、菌が増えやすくなり、歯周病を発症しやすい傾向があります。

一方で、きちんとお口のケアをしていれば、たとえ歯周病菌が入っても、症状が出ずに済むケースも多いのです。

つまり、「菌がいる=すぐに病気」というわけではなく、日々のケアや生活習慣次第で予防は十分可能だということです。

歯周病の感染経路

歯周病の感染経路は、以下の5つです。

- 食器の共有

- 食べ物の口移し

- キス

- 回し飲み

- 会話やくしゃみ

順番に説明します。

食器の共有

食器の共有は、家族間でもなるべく避けたほうがよい習慣です。

その理由は、唾液に含まれる歯周病菌が、箸やスプーンを通じて他の人の口に移る可能性があるからです。

たとえば、大人が使った箸で子どもに食べさせるような場面では、免疫力がまだ十分でない子どもにとって、感染のリスクが高くなります。

だからこそ、箸やスプーンを分けるといったちょっとした気づかいが、家族全員の健康を守ります。

食べ物の口移し

子どもに食べ物を口移しするのは、歯周病菌の感染リスクを高める行為です。

大人の唾液には、目に見えなくてもさまざまな細菌が含まれています。

そのため、口移しをすると、歯周病菌も一緒に子どもの口へ移動してしまう可能性があります。

たとえば、まだ離乳食の段階で「冷ましてから食べさせたい」と思って噛んで与えるケースもよくありますが、これも菌を移す原因になりかねません。

大人の口に入れず、スプーンなどを使って食べさせることが、子どものお口を守る大切な工夫になります。

キス

恋人や夫婦、親子間でのキスも、感染経路のひとつです。

歯周病菌は唾液中に多く含まれているため、キスのような直接的な接触は、感染の可能性を高めてしまいます。

特に、どちらかが歯周病を患っている場合、症状がない方にもうつしてしまうリスクがあります。

「歯ぐきから血が出る」「朝起きたときに口の中がネバつく」などがある場合は、一度歯科医院で確認してもらうのが安心です。

回し飲み

ペットボトルや缶の回し飲みは、歯周病菌の感染を広げる原因になります。

飲み口には唾液が付着するため、飲み物をシェアすると菌も一緒に共有することになります。

特に外出時などで、1本をみんなで回して飲む行為は無意識に行われがちです。

たとえば、スポーツ観戦やレジャーなど、楽しい場面でもつい飲み物をまわしてしまうことはあるでしょう。

しかし、その中に歯周病を抱えた人がいれば、菌が口に入るきっかけになるかもしれません。

楽しい時間だからこそ、感染予防の意識をほんの少し持っておくことが、トラブルを防ぐポイントになります。

会話やくしゃみ

会話やくしゃみを通じて歯周病菌がうつる可能性はごくわずかです。

唾液に含まれる菌が飛沫となって飛ぶことはありますが、その量はごく少なく、空気感染のように簡単にうつる病気ではありません。

たとえば、近距離での会話や咳が相手にかかるケースもありますが、日常的な場面でそこまで神経質になる必要はありません。

マスクの着用や咳エチケットを守っていれば、ほとんど心配はいらないため、安心してコミュニケーションを楽しんでください。

関連記事:歯周病になりやすい人の特徴11選

歯周病の感染を防ぐためにできること

歯周病の感染を防ぐためにできることは、以下の4つです。

- 口腔内を清潔に保つ

- 定期的な歯科検診とクリーニング

- 食器の共有を避ける

- 自身の歯周病治療

それぞれを解説します。

口腔内を清潔に保つ

歯周病の発症や進行は、プラーク(歯垢)にひそむ細菌の増殖と深く関わっています。

そのため、毎日の歯磨きが最も基本的で効果的な予防策です。

特に就寝前は、口の中が乾きやすく菌が繁殖しやすい状態になるため、しっかり磨くことが大切。

フロスや歯間ブラシを使うと、歯と歯のすき間にたまったプラークもきれいに除去できます。

「面倒だな」と思う日もありますが、数分のケアが未来の自分を助けてくれると考えて、気楽に続けてみてください。

定期的な歯科検診とクリーニング

一見きれいに見える口の中でも、実は歯と歯ぐきのすき間にプラークや歯石がこっそり残っていることがあります。

こうした汚れは、自分でのケアだけではどうしても取り切れません。

歯科医院なら、専用の器具を使って目に見えない部分までしっかりクリーニングしてもらえます。

さらに、歯ぐきの腫れや軽い出血など、「まだ痛みが出ていない初期のサイン」もプロが見ればすぐに気づくことができます。

受診のタイミングは、だいたい3〜6ヶ月に1回がひとつの目安。

特に困っていなくても、「何も異常がないかを確認しに行く」という感覚で通えると安心です。

終わったあとは、なんだか口の中が軽くなるというか、リセットされたような感覚になるでしょう。

食器の共有を避ける

歯周病菌の感染を防ぐには、大人と子どもで食器を分けることが大切です。

なぜなら、唾液を介して細菌が移動する可能性があり、成長中の子どもは免疫力がまだ不十分なため、影響を受けやすいからです。

たとえば、大人が一度使った箸で子どもに取り分けたり、子ども用のスプーンを自分の口に入れてから使う…といった行動は、つい無意識でやってしまいがちですが、感染のリスクを高めてしまいます。

「別々の食器を使う」というほんの少しの心がけが、子どもの健康な歯を育てるうえで大きな意味を持ちます。

自身の歯周病治療

もしも自分に歯周病の症状があるなら、まずは治療を受けることが最優先です。

歯ぐきの腫れや出血、口臭などが気になる場合は、我慢せずに歯科医院へ。

「家族にうつしたくないから」と思って受診するのも立派な動機ですし、なにより、自分の健康を守ることが結果的に周りへの感染予防にもつながります。

歯周病の感染に関するよくある質問

歯周病の感染に関するよくある質問は、以下の3つです。

- 歯周病は空気感染する?

- 歯周病がうつる確率は?

- 大人でも歯周病はうつる?

順番に答えます。

歯周病は空気感染する?

歯周病が空気感染することはほとんどありません。

ただし、近距離での会話やくしゃみによって飛沫(しぶき)に含まれた唾液が相手にかかることはあり得ます。

そこに歯周病菌が含まれている可能性もゼロではありません。

とはいえ、こうした飛沫感染で発症するリスクはとても低いとされています。

マスクを着用する場面や、距離が保たれた日常生活で過剰に気にする必要はありません。

歯周病がうつる確率は?

「どれくらいの確率でうつるのか?」というのは、明確なデータがないため一概には言えませんが、うつるかどうかよりも発症しやすい環境が整っているかどうかが大事です。

たとえば、次のような人は歯周病菌が口に入ったときに発症しやすい傾向があります。

- 毎日の歯磨きが不十分な人

- 喫煙習慣がある人

- 生活リズムが乱れていて免疫力が下がっている人

- ストレスを抱えている人

つまり、「菌が入る=発症」ではなく、「菌が入ったあとどうなるか」がポイントなんです。

予防ケアがしっかりできていれば、仮に菌が入っても大丈夫なケースがほとんどです。

大人でも歯周病はうつる?

実は、大人同士でも歯周病菌がうつる可能性は十分にあります。

年齢を重ねるにつれて、口の中にはさまざまな種類の菌がすでに住みついていて、そこに新たな菌が加わるとバランスが崩れてしまうこともあるんです。

たとえば、夫婦や恋人のあいだでキスをする、同じペットボトルを回して飲む、食器を共有するなど、日常のふれあいの中に、実は菌が移動するきっかけがいくつもあります。

だからといって、「もうスキンシップはやめよう」と思う必要はありません。

大事なのは、お互いがきちんと口の中を整えておくこと。

自分自身のケアをしっかりしていれば、菌がうつったとしても発症のリスクを減らすことができます。

まとめ

歯周病は、風邪のように空気中を漂って簡単にうつるわけではありません。

しかし、食器やキスなど、日常の中の“ちょっとした接触”を通して歯周病菌が他の人の口に入り込むことは、実際に起こります。

とはいえ、「うつるかも…」と不安になりすぎなくても大丈夫です。

大切なのは、以下のような日々の予防ケアです。

- 歯磨きをしっかりする

- 定期的に歯科医院に通う

- 必要に応じて食器を分ける

- 自分の口腔状態を整える

ほんの少しの心がけが、家族や大切な人を守ることにつながります。

「最近歯ぐきが腫れてるかも」「昔より口臭が気になる…」と思ったら、無理に我慢せず、まずは歯医者さんに相談してみましょう。

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

-

\ 電話相談 /

072-762-4618 -

\ メール相談 /

問い合わせ -

\ LINE相談(矯正のみ) /

LINE登録

コラム監修者

- はぴねす歯科・矯正歯科 石橋駅前クリニック 総院長 野澤 修一

- 福岡歯科大学を卒業後、福岡県・大阪府・兵庫県の歯科医院にて14年間勤務。その後、2014年9月に「はぴねす歯科石橋駅前クリニック(大阪府池田市)」、2018年6月に「緑地公園駅前クリニック(大阪府府中市)」、2020年7月に「川西能勢口駅前クリニック(兵庫県川西市)」、2022年11月に「尼崎駅前クリニック(兵庫県尼崎市)」を開院。現在は医療法人はぴねすの理事長として4医院を運営。