歯が脆くなる原因とは?知っておきたい予防と対策

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

-

\ 電話相談 /

072-762-4618 -

\ メール相談 /

問い合わせ -

\ LINE相談(矯正のみ) /

LINE登録

「最近、歯が脆くなってきた気がする」と不安になっていませんか?

ただ、「年齢のせいだから仕方ないのでは?」「歯医者に行くほどでもないし」と、そのまま放置してしまっている方も多いのではないでしょうか?

実は、歯が脆くなる原因は年齢だけではありません。

外的な要因や生活習慣も深く関係しているのです。

そこで今回は、以下の内容について解説します。

- 歯が脆くなる10の原因

- 歯が脆くなることで起こる4つのトラブル

- 今からできる予防策10選

この記事を読むことで、歯が脆くなる根本的な原因が理解でき、将来起こりうるトラブルを未然に防げるようになります。

歯の脆さを感じ始めてきて、これからどう対策すべきか不安という方は、ぜひ参考にしてください。

目次

歯が脆くなる原因

歯が脆くなる原因は多岐にわたりますが、主に以下の点が挙げられます。

- 虫歯(う蝕)

- 歯周病

- 酸蝕歯(さんしょくし)

- 歯ぎしり・食いしばり

- 外傷

- 栄養不足

- 口の中の乾燥(ドライマウス)

- 特定の薬剤

- 遺伝

- 加齢

一つずつ解説していきます。

虫歯(う蝕)

虫歯は、歯が脆くなる代表的な原因のひとつです。

虫歯菌が出す酸によって、歯の表面にあるエナメル質が少しずつ溶かされ、やがて内側の象牙質まで達します。

象牙質はエナメル質よりも柔らかいため、虫歯が進行すると歯の内部が脆くなり、見た目に問題がなくても、わずかな衝撃で欠けたり割れたりすることがあります。

歯周病

歯周病が進行すると、歯を支える骨が徐々に溶けて歯がグラつくようになり、最終的には抜けてしまうことがあります。

これは歯自体が脆くなるというわけではなく、歯全体を支える土台が弱くなることで安定性が失われてしまうのが原因です。

歯周病は、気づかないうちに進行することが多く、自覚症状が出たときにはすでに深刻な状態になっている場合が多いです。

酸蝕歯(さんしょくし)

酸蝕歯とは、飲食物に含まれる酸や胃酸の逆流によって、歯の表面が溶け、傷みやすくなった状態のことです。

特に柑橘類、酢、清涼飲料水、スポーツドリンクなどを頻繁に摂ると、歯のエナメル質が徐々に溶けてしまいます。

溶けて弱くなったエナメル質は本来の硬さを失っているため、歯磨きや食事などの軽い刺激でもすり減ったり欠けたりしやすくなります。

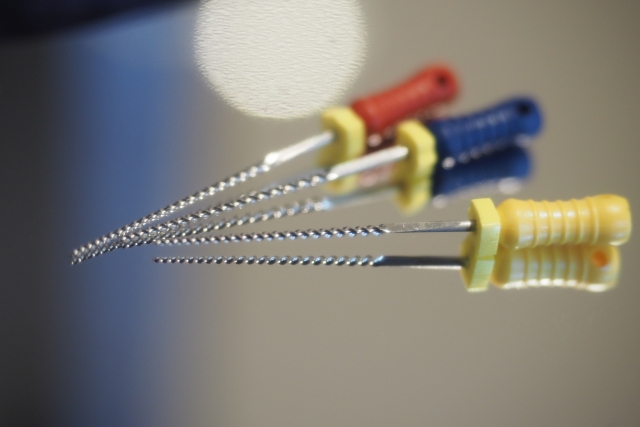

歯ぎしり・食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは、無意識のうちに歯へ強い負荷をかけ続ける行為です。

特に睡眠中に起こりやすく、自覚がないまま習慣化してしまうケースも多くあります。

歯にかかる力は体重の2〜3倍とも言われ、日常的に繰り返されることで、エナメル質がすり減り、歯にひびなどが生じやすくなります。

また、神経を抜いた歯は脆くなっていて、放置するとボロボロになる恐れがあるため、早めの対策が大切です。

外傷

転倒や事故、スポーツ中の衝突など、外部からの衝撃は歯を大きく損傷させる原因になります。

最悪の場合、歯が欠けたり折れたりすることもあるでしょう。

こうした衝撃は一瞬で歯に大きな負担をかけるため、健康だった歯でも脆くなってしまうことがあります。

栄養不足

歯の健康維持には、カルシウムやリン、ビタミンDなどの栄養素が欠かせません。

特に、歯の大部分を占めている象牙質は、ほとんどカルシウムでできているため、栄養素が不足するだけで、歯が脆くなる可能性があります。

口の中の乾燥(ドライマウス)

口の中が乾燥し、唾液の分泌が減ると、歯が脆くなる原因になります。

唾液は歯の再石灰化を促し、酸を中和する働きがありますが、分泌量が少ないと虫歯や酸蝕歯のリスクが高まります。

唾液不足は見逃されがちですが、放置すると歯の健康を大きく損ないかねません。

特定の薬剤

ビタミンCやアスピリンなどの酸性成分を含む薬剤は、誤った服用方法によって歯の表面を溶かすおそれがあります。

例えば、錠剤をかみ砕いて飲んだり、口の中で長時間留めたりすると、酸が直接歯に触れる時間が長くなり、エナメル質が弱くなる原因になります。

また、抗ヒスタミン剤なども唾液の分泌を抑える作用があり、ドライマウスの一因となって虫歯リスクを高めてしまうため、注意が必要です。

遺伝

歯が脆くなりやすい背景として、歯の質や構造に関する遺伝的な要因も考えられます。

例えば、歯質が弱い、唾液の量が少ないといった特徴は遺伝による影響が大きいです。

こうした遺伝的な要因によって、虫歯や歯周病が進行してしまい、歯が脆くなるという事例は少なくありません。

加齢

加齢とともにエナメル質がすり減り、歯が脆くなることがあります。

エナメル質が薄くなると、その内側にある象牙質が露出しやすくなり、虫歯の進行が早まるリスクがあります。

また、加齢に伴い、唾液の分泌量が減少することで、歯を修復・保護する働きも弱まるため、歯が脆くなりやすいのです。

関連記事:大人が歯を失う原因の第1位は?ランキング形式で紹介

歯が脆くなることによる影響

歯が脆くなることによって、次のような影響を受けやすくなります。

- 歯が欠けやすい、折れやすい

- 知覚過敏

- 虫歯になりやすい

- 歯周病が悪化しやすい

一つずつ解説していきます。

歯が欠けやすい、折れやすい

脆くなった歯は、些細なことで欠けたり、折れたりしやすくなります。

特に硬い食べ物を噛んだときや、寝ている間の歯ぎしりによる圧力は負担となり、歯に大きなダメージを与えかねません。

また、エナメル質が薄くなっていると、ちょっとした衝撃でも歯が割れやすくなります。

知覚過敏

歯が脆くなると、冷たいものや熱いものがしみやすくなります。

これは、エナメル質が薄くなったり、摩耗したことで内部の象牙質が露出し、神経に刺激が伝わりやすくなるためです。

知覚過敏になると、ちょっとした刺激でも「キーン」とする鋭い痛みを感じるようになり、日常生活に支障が出てしまうでしょう。

虫歯になりやすい

歯が脆くなると、虫歯になりやすくなります。

これは、エナメル質が薄くなったり、表面にひびが入ったりすることで、虫歯菌が内部に入り込みやすくなるためです。

特に治療済みの歯では、詰め物と歯のわずかなスキマに菌が入りやすく、再発の原因になることもあります。

一度削った歯は弱くなり、再治療を繰り返すたびにダメージが蓄積していくので、虫歯になる可能性がどんどん高まっていくでしょう。

歯周病が悪化しやすい

歯が脆くなると、歯周病が悪化しやすくなります。

そもそも歯周病とは、歯垢に潜む歯周病菌が、歯と歯茎の境目にある「歯周ポケット」に入り込み、炎症を引き起こすことで歯周組織が溶かされていく病気です。

そのため、歯垢がつきにくく、表面がしっかりした丈夫な歯であれば、歯周病になるリスクはかなり低くなります。

一方で、エナメル質が薄くなった脆い歯は、細菌の侵入を防ぐ力が弱く、わずかな歯垢でも炎症が起こりやすくなるのです。

歯が脆くなるのを予防する方法

歯が脆くなるのを予防するためには、以下の方法が最適です。

- 丁寧な歯磨き

- フッ素塗布

- 甘いもの・酸っぱいものの摂取を控える

- だらだら食べを避ける

- バランスの取れた食事

- よく噛んで食べる

- ナイトガード(マウスピース)の使用

- ストレス管理

- 定期検診

- プロフェッショナルクリーニング

順番に解説していきます。

丁寧な歯磨き

毎日の歯磨きを丁寧に行うことは、歯が脆くなるのを防ぐための基本です。

特に睡眠中は口内の唾液量が減少し、細菌が繁殖しやすくなるため、就寝前の念入りなケアが欠かせません。

歯ブラシに加えて、デンタルフロスや歯間ブラシを併用し、歯垢や歯の間の食べかすを徹底的に除去しましょう。

磨く際は力を入れすぎず、小刻みに動かすことが大切です。

強く磨きすぎると、歯の表面が削れたり、歯茎を傷つけたりする原因になります。

フッ素塗布

フッ素は歯の表面を覆うエナメル質を強化し、酸による溶解を防ぐ働きがあります。

そのため、虫歯になりやすい人は積極的に使用しましょう。

家庭ではフッ素入りの歯磨き粉を使うのが基本ですが、より高い効果を得たい場合は、歯科医院で高濃度フッ素を塗布してもらうのがおすすめです。

日常的なケアと併せて取り入れることで、歯を脆くするリスクの軽減に役立ちます。

甘いもの・酸っぱいものの摂取を控える

お菓子やジュース、清涼飲料水、スポーツドリンクなどの糖分や酸を多く含む食品は、歯を脆くする大きな原因です。

糖分は虫歯菌の栄養源となり、酸は歯を溶かすため、虫歯や酸蝕症のリスクが高まります。

もちろん甘いものや酸っぱいものを完全に避ける必要はありませんが、量や頻度は控えめにしましょう。

日常的に意識することで、歯の健康を守り、将来的なトラブルを防ぐことにつながります。

だらだら食べを避ける

歯が脆くなるのを予防する上で、だらだら食べを避けることが大切です。

だらだら食べをしていると、食事や間食の回数が増え、口の中が酸性の状態にある時間が長くなります。

酸性状態が続くと、歯の表面が溶けやすくなり、虫歯や歯の脆弱化を招くおそれがあります。

通常は唾液が酸を中和して歯を守ろうとしますが、食事の間隔が短いと、その働きが十分に発揮されません。

歯の健康を守るためにも、規則正しい食習慣を意識し、間食は控えめにしましょう。

バランスの取れた食事

歯の健康を保つためには、栄養バランスの良い食事が欠かせません。

特に、カルシウムやリンは歯の主成分であるエナメル質や象牙質の形成に重要な役割を果たします。

また、ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、ビタミンAやビタミンCは歯肉や歯周組織を健康に保つ働きを担います。

これらの栄養素を効率よく摂るためには、乳製品、小魚、大豆製品、緑黄色野菜、きのこ類などを日々の食事に取り入れることが大切です。

食材を選ぶ際は、歯や骨の形成に必要な栄養素を意識的に摂取するよう心がけるとよいでしょう。

よく噛んで食べる

食事の際にしっかりと噛むことは、歯の健康を守る上で非常に重要です。

噛む回数が増えると唾液の分泌が活発になり、唾液に含まれる成分が歯の再石灰化を促してくれます。

これは、酸によって溶けかけた歯を修復する大切な働きです。

しっかり噛んで食べることは、歯を内側から守るセルフケアのひとつでもあります。

歯が脆くならないように、普段から意識してよく噛む習慣を身につけましょう。

ナイトガード(マウスピース)の使用

歯が脆くなるのを防ぐためには、日常生活の中で歯に余計な負担をかけないことが大切です。

特に睡眠中に無意識で行われる歯ぎしりや食いしばりは、歯の表面をすり減らし、ひび割れを引き起こす原因となります。

そのため、歯ぎしりや食いしばりのおそれがある方は、ナイトガード(マウスピース)を使用してみてください。

就寝時のナイトガード使用は、歯の摩耗や破損を防ぎ、歯の健康を守る予防策として有効です。

歯科医院で自分の歯に合ったものを作成すれば、装着時の違和感も少なく、効果的に歯を保護できます。

ストレス管理

歯の健康を守るには、心の状態にも気を配ることが重要です。

ストレスが溜まると、無意識に歯ぎしりや食いしばりをしてしまい、歯がすり減ったりひび割れたりする原因になります。

適度な運動や十分な睡眠、リラックスできる時間を意識的に作るなど、ストレスを溜めない工夫をしましょう。

定期検診

歯科医院での定期検診は、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療につながります。

早期にトラブルを見つけて対応できれば、重症化を防ぎやすくなります。

特に神経を抜いた歯は痛みを感じにくく、異変に気づきにくいため、数ヶ月に一度は定期検診を受ける習慣をつけましょう。

プロフェッショナルクリーニング

歯の健康を守るには、歯科医院での定期的なクリーニングが欠かせません。

毎日の歯磨きでは落としきれない歯垢や歯石は、時間とともに蓄積し、虫歯や歯周病の原因になります。

特に歯と歯茎の境目にこびりついた歯石は、自分では除去できないため、プロの手によるケアが必要です。

歯を脆くしないためにも、定期的な受診を習慣にしましょう。

まとめ

虫歯や歯周病、食習慣など、歯が脆くなる原因は身近なところに多く潜んでいます。

これらの原因を理解し、日々のケアや生活習慣を見直すことが、歯を守るための第一歩です。

また、忙しい方でも数ヶ月に一度の定期検診を取り入れるだけで、早期発見・早期対処につながり、結果的に通院の手間や治療の負担を減らせます。

まずは、無理なく続けられる予防習慣から始めてみましょう。

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

-

\ 電話相談 /

072-762-4618 -

\ メール相談 /

問い合わせ -

\ LINE相談(矯正のみ) /

LINE登録

コラム監修者

- はぴねす歯科・矯正歯科 石橋駅前クリニック 総院長 野澤 修一

- 福岡歯科大学を卒業後、福岡県・大阪府・兵庫県の歯科医院にて14年間勤務。その後、2014年9月に「はぴねす歯科石橋駅前クリニック(大阪府池田市)」、2018年6月に「緑地公園駅前クリニック(大阪府府中市)」、2020年7月に「川西能勢口駅前クリニック(兵庫県川西市)」、2022年11月に「尼崎駅前クリニック(兵庫県尼崎市)」を開院。現在は医療法人はぴねすの理事長として4医院を運営。

医療法人はぴねすグループリンク

-

- 尼崎の歯医者

はぴねす歯科・矯正歯科

尼崎駅前クリニック - 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-2-1 ローレルコート・クレヴィア3F

TEL 06-6497-4618

- 尼崎の歯医者

-

- 豊中市緑地公園の歯医者

はぴねす歯科

緑地公園駅前クリニック - 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-13-57

TEL 06-6151-4618

- 豊中市緑地公園の歯医者

-

- 川西能勢口の歯医者

はぴねす歯科

川西能勢口駅前クリニック - 〒666-0033 兵庫県川西市栄町1-19 ♭KAWANISHI102

TEL 072-757-4618

- 川西能勢口の歯医者

-

- 吹田市南千里の歯医者

はぴねす歯科・矯正歯科

南千里駅前クリニック - 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1-1-30 トナリエ南千里2階

TEL 06-6318-5004

- 吹田市南千里の歯医者