矯正治療中に吹奏楽はできる?起こりうる影響と対処法を紹介

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

-

\ 電話相談 /

072-762-4618 -

\ メール相談 /

問い合わせ -

\ LINE相談(矯正のみ) /

LINE登録

「矯正治療をしながら吹奏楽はできるの?」と不安に感じていませんか?

練習中に違和感があったり、コンクール前に痛みが出たりするなど、吹奏楽に影響が出るのではないかと不安になりますよね。

結論、楽器や矯正装置の種類によって影響の度合いが異なります。

大切なのは、自分の演奏スタイルに合った矯正装置や治療スケジュールを選び、無理なく両立できる環境を整えることです。

今回の記事では、以下の内容を解説します。

- 矯正治療が吹奏楽に与える影響と対処法

- 吹奏楽に適した矯正装置の種類と特徴

- 吹奏楽と治療を両立させるための工夫

この記事を読むことで、演奏と治療を両立させる具体的な方法や、自分に合った治療計画の立て方がわかります。

矯正治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

矯正治療中に吹奏楽はできますか?

矯正治療をしながらでも、吹奏楽や楽器演奏を続けることは可能です。

ただし、トランペットやトロンボーンなどの金管楽器、フルート・オーボエ・クラリネットなどの木管楽器は注意が必要です。

これらの楽器は、演奏時に唇や歯に強い圧力がかかるため、装置による違和感や痛みが出やすくなります。

部活動を続けながら矯正治療を進める場合は、自分の楽器に合わせた工夫や装置選びを行いましょう。

矯正治療に影響がある楽器と対処法

矯正治療に影響がある楽器としては、次の2つがあります。

- 金管楽器

- 木管楽器

ここでは、金管楽器と木管楽器に分けて、それぞれの影響と具体的な対処法を解説します。

金管楽器

金管楽器は、唇の振動を利用して音を出す管楽器です。

金管楽器には、次のようなものがあります。

- トランペット

- トロンボーン

- チューバ

- ホルン

- ユーフォニアム

金管楽器を使うことで、矯正治療にどんな影響があるのか見ていきましょう。

影響

金管楽器は、マウスピースを唇の中央にしっかり押し当てて音を出します。

矯正中の場合、ブラケット(歯の表面に装着する金具)が唇の内側に強く当たりやすく、痛みや口内炎ができる原因になります。

特に長時間の練習では摩擦や圧力が繰り返され、症状が悪化することもあるため注意が必要です。

対処法

矯正装置をつけると装着前と同じアンブシュア(口の形)では音が出にくくなることがあります。

そのため、鏡で口元を確認しながら、根気よく新しいアンブシュアを探してみてください。

また、練習前に矯正装置にワックスを塗ると、唇への刺激を和らげられるためおすすめです。

痛みが強い場合は無理をせず、短い時間の練習をこまめに行うようにしましょう。

木管楽器

木管楽器は唇の振動ではなく、リードや空気の振動によって音を出す管楽器です。

木管楽器には、次のようなものがあります。

- クラリネット

- フルート

- オーボエ

- ファゴット

- サックス

木管楽器を使うことで、矯正治療にどんな影響があるのか見ていきましょう。

影響

木管楽器は、上の前歯をリード(吹き口)に当て、下唇と下の前歯で支えながら吹きます。

矯正装置を付けている場合、この下唇がブラケットに押し付けられやすく、摩擦や圧力によって痛みが生じます。

クラリネットやサックスでは特にこの影響が強く、長時間の練習で違和感が増すことがあるため注意が必要です。

フルートでも唇の位置がわずかにずれることで、音色やコントロールが難しくなるでしょう。

対処法

アンブシュアや顎の位置を調整し、矯正装置が直接当たらない吹き方を探しましょう。

口内炎ができた場合は、歯科医に処方された塗り薬などを活用すると、痛みが和らぐためおすすめです。

矯正治療に影響がない楽器

矯正治療中でも演奏への影響がない楽器としては、次の2つがあります。

- 弦楽器

- 打楽器

順番に解説します。

弦楽器

弦楽器は、張られた弦の振動によって音を出す楽器です。

弦楽器には、次のようなものがあります。

- ギター

- バイオリン

- チェロ

弦楽器は演奏時に唇や口周りの筋肉をほとんど使わないため、矯正装置の影響を受けません。

ただし、装置に慣れるまでの間は、長時間の練習による集中力の低下が起こる場合もあります。

休憩をこまめに取り、無理のないペースで練習を続けることが大切です。

打楽器

打楽器は打つ、こする、振るなどして音を出す楽器です。

打楽器には、次のようなものがあります。

- ピアノ

- 太鼓

- マリンバ

- タンバリン

- ティンパニ

打楽器は矯正装置を気にせず演奏できるため、治療と練習の両立がしやすい楽器です。

ただし、影響が少ないからといってケアを怠ってはいけません。

歯磨きを徹底し、装置や歯の清潔を保つことが重要です。

口内環境をきれいに保てば、治療も演奏も快適に進められます。

吹奏楽に適した歯列矯正の種類

吹奏楽に適した歯列矯正の種類としては、次の2つがあります。

- マウスピース型矯正装置(インビザライン)

- ワイヤー矯正

順番に解説します。

マウスピース型矯正装置(インビザライン)

マウスピース型矯正装置は、演奏時に一時的に取り外すことができます。

そのため、演奏への影響が比較的少ないとされています。

ただし、1日の装着時間が短くなると治療期間が延びる恐れがあるため注意が必要です。

練習や本番での取り外しは歯科医と事前に相談し、治療計画を守りながら演奏を続けましょう。

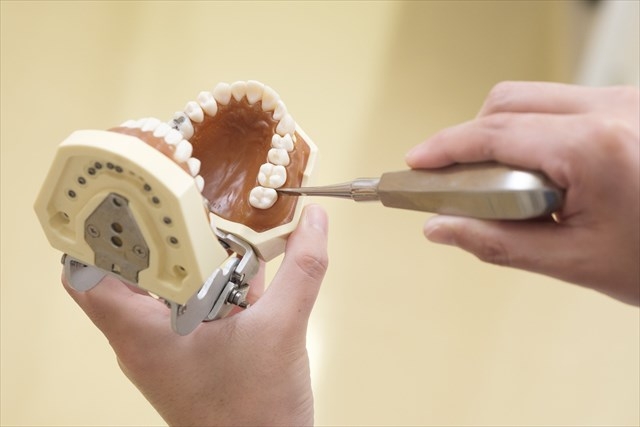

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットと呼ばれる器具を装着し、そこにワイヤーを通して歯並びを矯正する治療法です。

常に唇の内側に装置が触れるため、慣れるまで痛みや違和感を感じやすいのが特徴です。

特にトランペットやホルンなど、マウスピースを強く押し当てる金管楽器では、唇の内側が傷つきやすくなります。

慣れるまでは練習時間を短めに設定し、負担を減らしながら演奏するようにしてください。

矯正治療中の吹奏楽との向き合い方

矯正治療中の吹奏楽との向き合い方としては、次の2つがあります。

- 担当の歯科医に相談する

- 仲間や先生に相談する

順番に解説します。

担当の歯科医に相談する

矯正を始める前に、自分が吹奏楽を続けていることを必ず伝えましょう。

使用している楽器や練習時間、本番スケジュールなどを共有することで、歯科医は装置の種類や治療計画について相談に乗ってくれます。

担当の歯科医と相談しながら、無理のない治療計画を立てていきましょう。

仲間や先生に相談する

吹奏楽部の仲間や顧問の先生にも、矯正治療中であることを伝えておくと安心です。

痛みや違和感があるときに練習量を調整してもらえたり、パートの配置を一時的に変更してもらえたりする可能性があります。

また、同じ経験を持つ先輩から、練習方法や演奏時の工夫を教えてもらえることもあるでしょう。

一人で抱え込まず、悩みを共有することで、解決策が見つかることもあります。

まとめ

矯正治療中でも吹奏楽は続けられますが、金管・木管楽器は唇や歯に負担がかかりやすく、装置による痛みや違和感が生じることがあります。

そのため、アンブシュアの調整やワックスの使用、練習時間の工夫などで症状を軽減することを意識しましょう。

もし痛みに耐えられそうにない場合は、担当の歯科医や先生に相談してみてください。

取り外しのできるマウスピース型矯正装置の利用や練習量の調整など、治療と演奏を両立するための解決策が見つかるはずです。

今後、治療をするか悩んでいる方は、本記事で矯正について正しい知識を取り入れ、適切な対処法を実践できるようになってください。

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

-

\ 電話相談 /

072-762-4618 -

\ メール相談 /

問い合わせ -

\ LINE相談(矯正のみ) /

LINE登録

コラム監修者

- はぴねす歯科・矯正歯科 石橋駅前クリニック 総院長 野澤 修一

- 福岡歯科大学を卒業後、福岡県・大阪府・兵庫県の歯科医院にて14年間勤務。その後、2014年9月に「はぴねす歯科石橋駅前クリニック(大阪府池田市)」、2018年6月に「緑地公園駅前クリニック(大阪府府中市)」、2020年7月に「川西能勢口駅前クリニック(兵庫県川西市)」、2022年11月に「尼崎駅前クリニック(兵庫県尼崎市)」を開院。現在は医療法人はぴねすの理事長として4医院を運営。

医療法人はぴねすグループリンク

-

- 尼崎の歯医者

はぴねす歯科・矯正歯科

尼崎駅前クリニック - 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-2-1 ローレルコート・クレヴィア3F

TEL 06-6497-4618

- 尼崎の歯医者

-

- 豊中市緑地公園の歯医者

はぴねす歯科

緑地公園駅前クリニック - 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-13-57

TEL 06-6151-4618

- 豊中市緑地公園の歯医者

-

- 川西能勢口の歯医者

はぴねす歯科

川西能勢口駅前クリニック - 〒666-0033 兵庫県川西市栄町1-19 ♭KAWANISHI102

TEL 072-757-4618

- 川西能勢口の歯医者

-

- 吹田市南千里の歯医者

はぴねす歯科・矯正歯科

南千里駅前クリニック - 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1-1-30 トナリエ南千里2階

TEL 06-6318-5004

- 吹田市南千里の歯医者